こんにちは、連久実子です。

アクセス解析を専門とする皆さん、生成AIの台頭によって今後アクセス解析業務の進め方が大幅に変わるであろう状況の中、先んじて準備はされていますか?

私はあと10年はアクセス解析の仕事を続けていきたいと考えていますが⋯恐らく10年の間にアクセス解析の専門家に求められるスキルは確実に変わる、もっと言うとこれまでアクセス解析業務に必要とされてきたスキルだけでは「イラネ(゚⊿゚)」言われかねません。

では『これからのアクセス解析の専門家にはどのようなスキルが必要となってくるのか?』を予測してみました。アクセス解析を専門としている方はもちろん、Webマーケティングの導入が上手くいかないと悩まれている企業の方のご参考になれば幸いです。

まずはAIで何ができるかが分かっていないと人間に求められるスキルが予測できないため、事前にセミナーの聴講およびGoogle Analytics MCP Serverの試用を行っています。結論だけ知りたいという方は「3.今後アクセス解析専門家に求められるスキルはこの2つ」までスキップしてください。

生成AI×データ解析セミナーを聴講してみた

聴講したのは下記のセミナーです。

いつもの通り、私はX(旧Twitter)で実況していましたので、詳しい内容は下の実況ポストをご覧ください。

今日12時から登壇しますよ。もぐもぐしながら聞いて下さい。話すのは以下です。

—

・現状、大多数の皆さんの認識としては「生成AIでのWebログの分析はまだ実用段階に達していない」、「

実用段階に達するのは3~5年程度掛かるのでは?」だと思っています。… https://t.co/uELtTWb5Dw— 木田 和廣 | GA4/Tableau/SQL/Looker Studio本の著者 (@kazkida) July 23, 2025

スピーカーのお一人である木田さんの上の投稿の通り、このセミナーにおける「アクセス解析」の定義は”サイトオーナーが気づいてなかったアクションを起こせるレベルにまで噛み砕かれたアドバイスをデータに基づいた一定の合理性をもって提案してくれた”かどうかが基準となっています。

AIでアクセス解析をするためにはデータプレパレーションの工程が重要。 #ai_based_access_analysis

— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

– 元データはBigQuery上のGA4データを通う

– ページの公開日をデータ取得している

– SQLでデータプレパレーション(分析しやすいようデータ加工)している

→session_numberで訪問頻度の高さを判断・CVしているか否か・訪問曜日・訪問時間など#ai_based_access_analysis— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

分析にはGensparkスーパーエージェントの「AIシート」を利用

→csvファイルなど表を取り扱う場合はchatGPT・Gemini・Claudeより使いやすい#ai_based_access_analysis— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

工程については大まかに ①GA4上のデータをBigQueryと連携し ②BigQueryで分析しやすいようデータを加工し ③Gensparkに加工データを読み込ませて ④Gensparkでプロンプトして示唆だしさせる という流れになります。

データプレパレーションというのはデータを分析できる状態に整えるための前処理・加工プロセスのことを指しています。

上記に加えて、欲しいデータ(投稿内では例として「ページの公開日」が挙げられている)がGA4の自動収集イベント・拡張計測機能イベントとして計測されていない場合は、イベントトラッキングの設定が必要となります。

ちなみにGensparkスーパーエージェントは私はこのセミナーで初めて知ったのですが、データ加工だけでなくスライド作成やWebページのデザインなどもできるようです。

【プロンプト】

– オッズ比・90%信頼区間・p値を出すよう指示

– 各カラムにどういったディメンション・指標が格納されているか指示

– どういうサイトかの説明を指示#ai_based_access_analysis— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

オッズ比とは、ある条件が特定の事象の発生しやすさにどの程度影響するかを表す指標です。1より大きい程ある条件が事象を発生しやすくしていると言えます。

信頼区間とは、調査に用いたデータから導き出された推定値が、異なるデータを用いた場合にどれ位の確率で同じ推定値が導き出されるかを表す指標です。90%信頼区間であれば、異なるデータを用いた場合にも10回のうち9回は同じ値が導き出されると言えます。

p値とは、否定したい仮説が正しいという仮定(帰無仮説)のもとで、観測された値あるいはそれよりも極端な値が発生する確率を表す指標です。例えば「事象Aの発生と事象Bの発生には相関関係がある」ことを立証したいのであれば、「事象Aの発生と事象Bの発生には相関関係がない」という否定したい仮説のもとでp値が0.05以下だと否定したい仮説が正しい可能性が低いと言える為、「事象Aの発生と事象Bの発生には相関関係がある」可能性が高いと考えられます。

私自身うろ覚えの用語なのでちょっと説明するのが難しいですが⋯この部分のお話から、より深い統計の知識を身に着けておく必要があると言えそうです。

またアクティブユーザー数・セッション・エンゲージメント率などGA独自の指標名は、Gensparkにとっては何を表すものなのか理解できていないため、あらかじめ定義しておく必要もあるとのこと。

プロンプト「分析を進めるにあたって不足する情報を指摘して」

→今回は指摘はなかったとのことだけど、このプロンプトは必ず入れておいた方がよさげ#ai_based_access_analysis— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

人間が分析をする際もGA4のデータだけでは十分仮説を立証できずに、Microsoft Clarityなど別分析ツールを使う事がありますよね。AIで示唆出しを行う場合も同じ考え方で、上記のプロンプトも合わせて記述しておくと別途必要なデータがある場合に生成AIがその旨を伝えてくれるので、より精度高い示唆を得ることができそうです。

おぉぉ、ここまで考察出してくれるのか…!#ai_based_access_analysis

— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

実際に導き出された考察をお見せできないのが残念ですが、私達が普段現状把握のために行う分析で書くような考察と同じレベルの示唆出しをGensparkが出してくれているのには本当に驚きました!

アクセス解析に慣れている人であれば事前に分析しやすいようイベント計測やデータプレパレーションできるのでこの結果が得られるけれども、アクセス解析に慣れていない人だとやはりここまで考察させるのは難しいかも…

→最初のデータ基盤構築等はプロに任せた方が良さそう#ai_based_access_analysis— 連 久実子 (@shuhu_marketing) July 23, 2025

示唆出しのクオリティの高さに驚く一方で、これまでの工程を振り返えると、GA4をちょっと触ってみた事があるレベルの方が他人の手を借りず最後まで完走できるかというとかなり苦しいのではないかと感じました。

木田さんのおっしゃっていた(イベントトラッキングの設定をしたり、SQLを用いたデータプレパレーションを行うといった)データ基盤構築以外にも、統計知識の理解や(改善のヒントが得るためにAIにどういった観点で示唆出しをさせるかといった)仮説立ては、私がWebマーケティングを教えているスクールの生徒さん達も手を焼いている印象です。

これらの点を踏まえ、アクセス解析業務が上記工程に置き換えられた際に専門家に求められるスキルは ①データ基盤構築代行 ②統計知識のサポート ③仮説立てのサポート の3つではないかと予測しました。

Google Analytics MCP Serverを試してみた

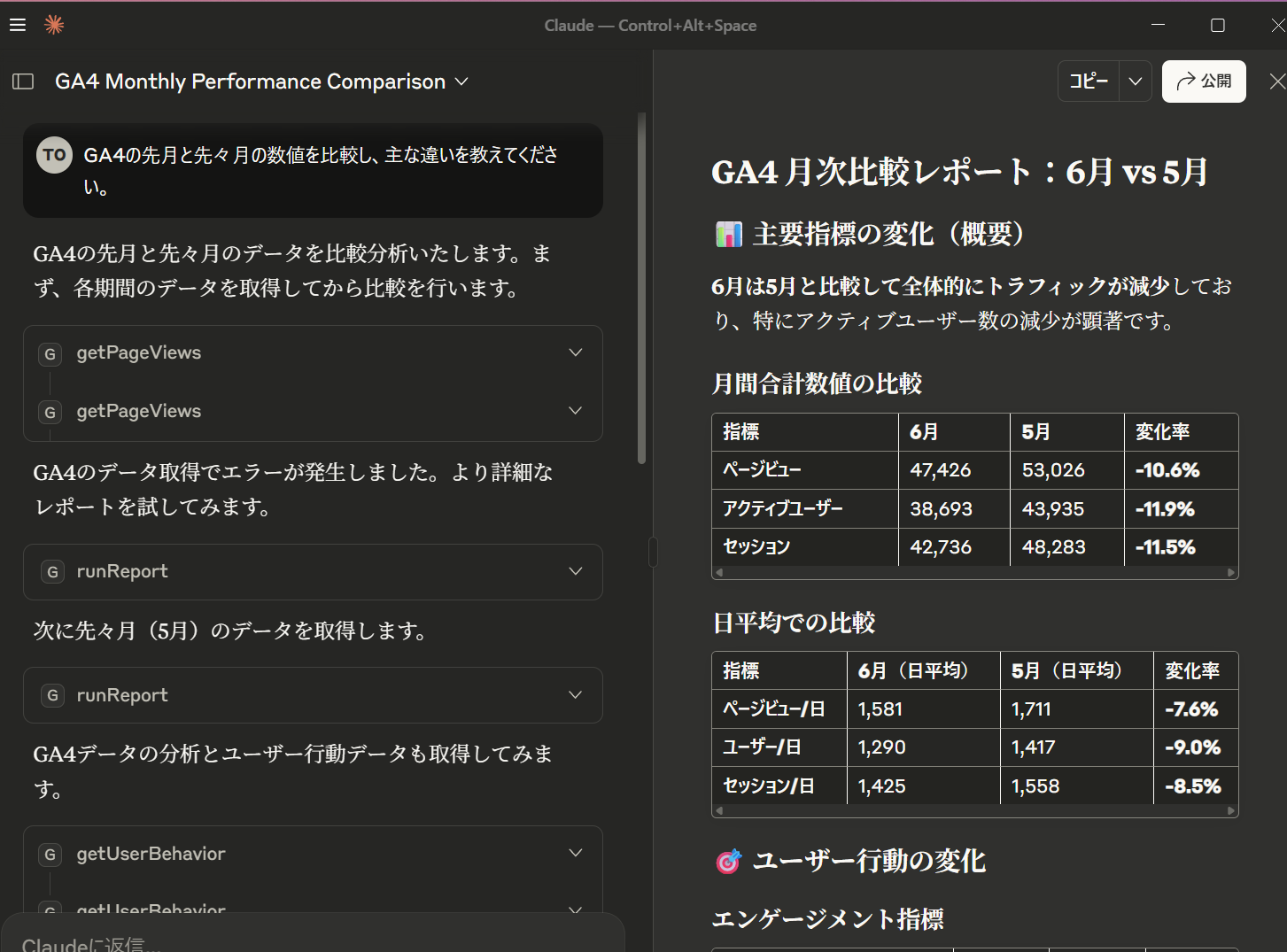

上記セミナー聴講後すぐにGoogle Analytics MCP Serverがリリースされた為、当ブログのアクセスデータを収集しているプロパティを使って、アクセス解析レポート作成の作業工程を生成AIで置き換えられるか試してみました。

設定は下記のサイトを参考にさせていただきました。

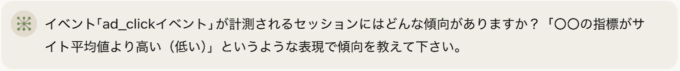

ad_clickイベントをキーイベントと仮定して、まずはキーイベントが増加するセッションの傾向を分析させてみます。

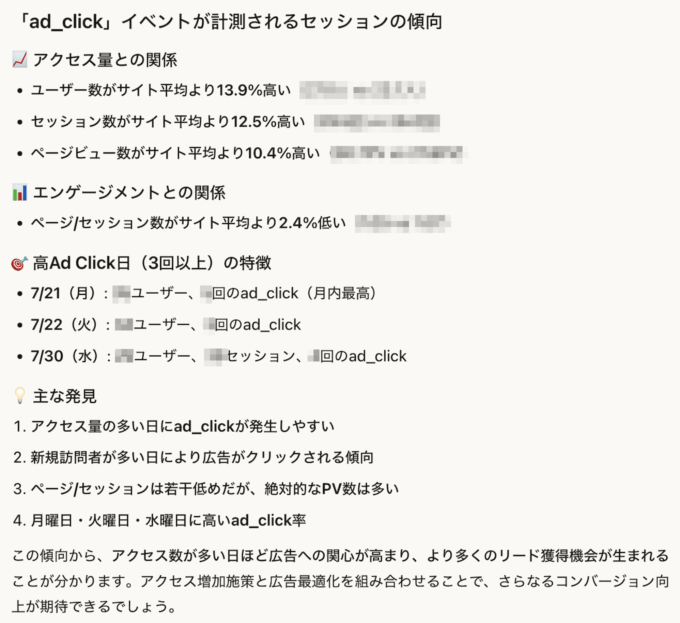

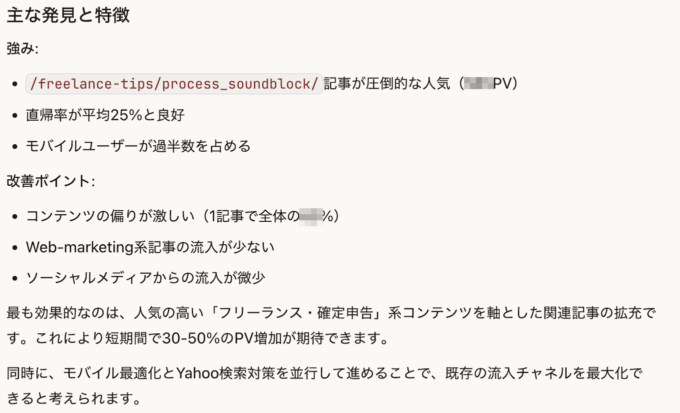

アクセスが多いほどキーイベントが増加傾向にあるとのことなので、アクセス増加施策を挙げてもらいます。

Webマーケティングの記事ではなく確定申告関連の記事を書けと言われました(笑)気分転換レベルで書いている確定申告や騒音に関する記事の方が、Webマーケティング関連記事より現状アクセスが多いのは否めないです⋯書く大変さとアクセスは必ずしも比例しないアルアルですね。

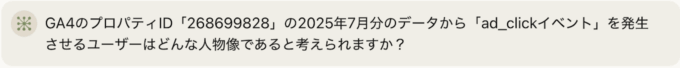

次はキーイベントを発生させるユーザーの特徴についても分析させてみます。

現状分析をする際に確認する代表的な項目を分析できています。参照元/メディアや年齢・性別なども分析項目として含めて欲しいところですが、まずまずの及第点といった感じです。

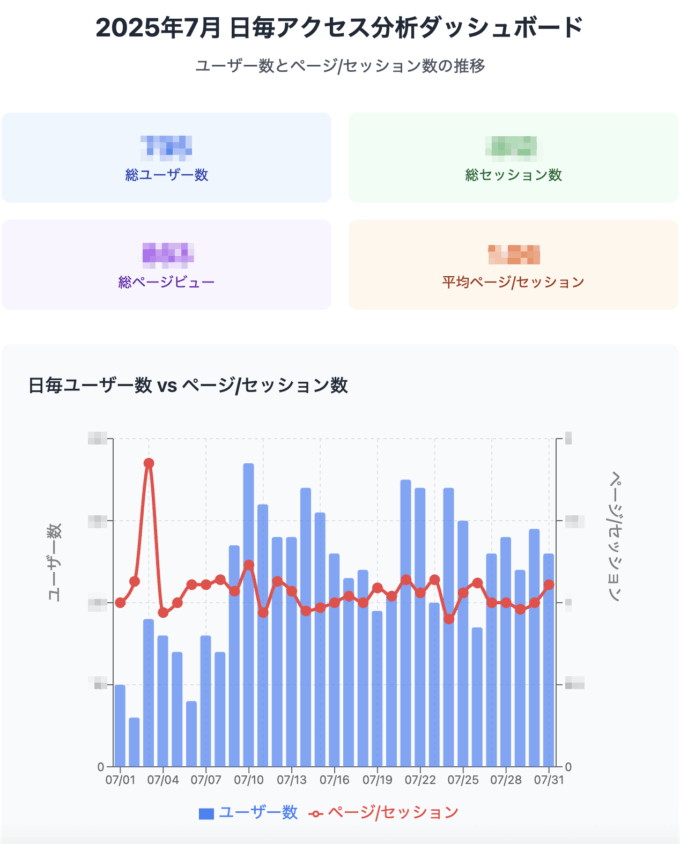

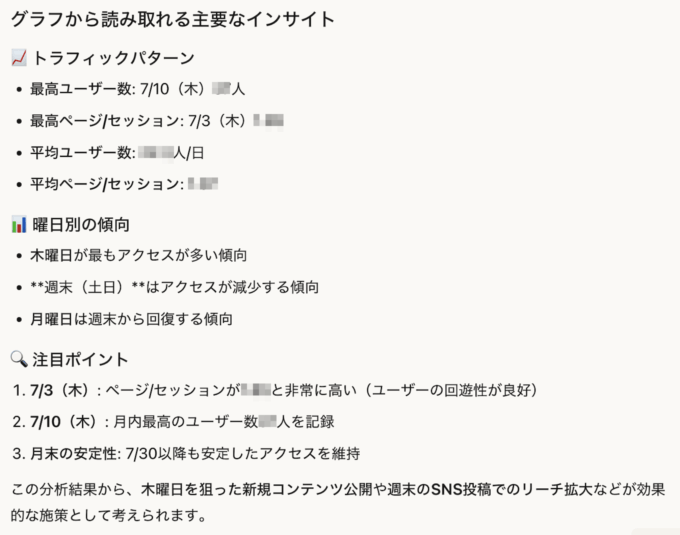

次はグラフを作成させてみます。

グラフだけでなくインサイトも出してくれました。グラフのデザインは「棒グラフの色を黄緑色にして」と指示すれば変えてくれます。

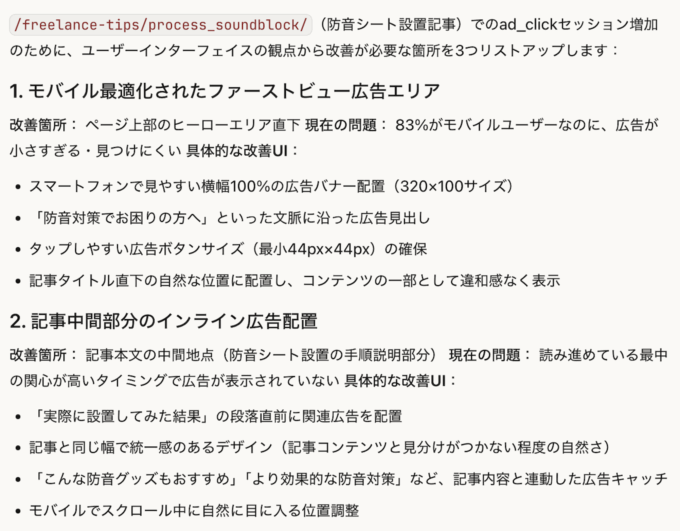

今度はLPの分析をしてみます。

当ブログで3年以上毎月最も多くのアクセスを獲得している下記のページについて、インターフェイス(レイアウト)面での改善案を挙げさせました。

ad_clickイベントはGoogleアドセンスをクリックした際に計測されるイベントのため、ボタンサイズやキャッチコピーの内容を変更することは難しいです。こういった施策の実現可否の判断には人間の力が必要と言えます。

一方で、配置する位置やCTAエリアの改善は実現可能です。広告LPの改善案を検討する際にもこのプロンプトは役に立ちそうですね。

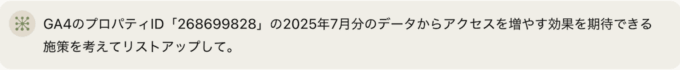

上記に関連して、既存ページの改善点や新規作成した方がコンテンツ案についても挙げさせました。

作成・修正した方が良いページの内容だけでなく、そのページへ広告で誘導するための広告クリエイティブのキャッチコピーやデザインについてもアドバイスしてくれました。

ここまで指示を出して見て感じたのですが、アクセス解析レポートの作成はプロンプトで指示を出す・レポートの体裁を整える以外の作業はもうAIに置き換えても遜色はないのではないかと感じました。私はアクセス解析レポートを作成する上で最も苦しんで書いているのが「改善策」の部分で、毎回うんうん唸りながら捻り出しているのですが、ここまでスピーディに改善策を出されてしまうと非常に悔しいです⋯

これらの点を踏まえると、人間にしかできない「ケースバイケースが求められる対応」がアクセス解析の専門家に求められるようになりそうだと予測できます。

今後アクセス解析専門家に求められるスキルは(多分)この2つ

今アクセス解析に携わっている方々も業務範囲は大きく2つに分けられるかと思います。

1つ目はGA4を使いこなしデータドリブンな意思決定が社内に根付いている事業会社を支援する立場として、主にデータ基盤構築業務周りを担当している場合。2つ目は事業会社内のマーケティング担当や、支援会社に所属しアクセス解析業務を担当している場合。

この2つのどちらに現在業務として携わっているかによって今後求められるスキルが異なってくる事が予想されます。

前者に必要となるスキルは、これまでも必要だったプログラミングやネットワーク・セキュリティに関する知識、SQLを扱う知識に加え、統計学に関する知識も必要となってくると考えられます。データドリブンな意思決定に慣れている方々はご自身で改善点の抽出や仮説立てを行える事が多いので、その他のデータ基盤構築や仮説検証に際した統計の知識のサポートが求められるようになるのではないかと考えました。

稀に「生成AIを使えばプログラムも簡単に書ける!」という論調を見かけますが、BigQueryはクエリ処理量によっても利用料金が変わるため、AIが生成したクエリでは利用料金が高くなる懸念があります。またAIが生成したクエリやプログラムに問題があった場合にも、事前に問題点に気づけず見落としてしまうリスクがあります。

となると作業者自身が基礎知識を備えており、支援会社のような専門知識や起こり得る問題を共有できる環境に属した方が、正確性・安全性を担保しながらデータ基盤構築を行うノウハウを身につける事ができるのではないでしょうか。

一方後者に必要となるスキルは、ディレクションスキルが求められるようになるのではないかと考えました。

ここで「お客様とスタッフ間の連絡周りは今もできているからディレクションスキルは身についているよ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと注意が必要です。

ディレクターの役割はそれだけではないので、連絡周りだけしかできないと”伝書鳩”と揶揄される存在になってしまいます。(意外と有名なコンサル会社・広告代理店の中にも伝書鳩しかできないディレクターがいたりします⋯)

では”できる”ディレクターに求められる知識・ノウハウとは何なのかというと、分かりやすく解説されている投稿がありましたので、ご紹介します。

Webディレクターが伝書鳩にならないために出来る事。

ディレクターはデザイナーの負担を軽減する役割がある。ユーザー目線になり、クライアントが言う要望の「真意」を汲み取れる人はデキるなと思う。… pic.twitter.com/Xa3mdDwnqH— こばやす🍟Webデザイナー|HTML&CSS本出版 (@kobayas_s) January 30, 2024

この投稿は主にWebサイト制作のディレクターに関して言及していますが、「ディレクターはデザイナーの負担を軽減する役割がある」はアクセス解析業務においては「ディレクターはクライアント(上長)や施策を実行する他スタッフの負担を軽減する役割がある」と言い換えられるでしょう。

具体的には、事業会社の担当者に施策を実行してくれる専門家の選定基準をアドバイスをしたり、施策を実行してくれる専門家へ施策の目的・内容と合わせて(専門家が方針を決めやすいような)データを取捨選択して提供したりなど、分析から施策実行までクライアントがスムーズに進められるよう援護するスキルがあると良いと思います。

施策を実行してくれる専門家が作業時間を十分確保できるよう、専門家に同じ質問を何度もしない、スムーズに意思疎通ができるようマーケティング全般の基礎知識を身につけてにしておく、といった準備も必要になるかと思います。専門家の言っていることが難しく、分かったフリをしてやり過ごしていたら、後々大きなトラブルになった⋯なんていうのは愚の骨頂ですね。

そういった点を踏まえると、SEOや広告運用・SNS運用・LP制作などの基礎知識を身に着けておくのはもちろんのこと、クライアントや施策を実行してくれる専門家の抱える懸念点をいち早く拾うことができたり、懸念点を解決する方法を提示できるような、人間だからできる細やかなケースバイケースの対応が求められるようになるのではないかと考えました。

ディレクションスキルは一朝一夕に身につくものではなくある程度場数をこなす必要がありますが、下記のような書籍を読んだり、経験者によるサポートがあることでより効率的に身につけることができます。

「教えてもらえる先人が見つからない」という場合は、10年ほど専業Webディレクターをしていた私が講師を務めるオンラインスクールもありますので、ご興味があればお問い合わせくださいね。

コメント